ワンダーボックスは何歳から始められるのかについて解説したページです。

- ワンダーボックスは何歳から始めるといいのか知りたい

- 対象年齢に当てはまらなくても受講できるのか知りたい

どうも、ナオです。

「ワンダーボックスには興味あるけど、STEAM教材って難しそうでうちの子の年齢で始めてもついていけるか不安。」

こんな悩みがある親御さんもいるかと思います。せっかく受講したのに難しくて全然できなかったらお金がもったいないですもんね。

そこで続きではワンダーボックスは何歳から始められるのか対象年齢についての解説と4歳児の体験談をお伝えします。

これからワンダーボックスを始めるママパパはぜひ参考にご覧ください。

ワンダーボックスは何歳から始められるの?【対象年齢について】

ワンダーボックスの対象年齢は4〜10歳。年少から小学5年生まで対象なのでワンダーボックスは小学校や中学校の受験タイミングの子どもに合ってます。

ワンダーボックスは3歳の受講をおすすめしていません。(=対象年齢以下の受講はすすめていない)

理由はワンダーボックスの教材は対象年齢以下に適切な内容や難易度で作られていないから。

受講するにはまだタイミング的に早いのに無理やりやらせることで苦手意識を持ってしまうことを防ぐためにワンダーボックスは対象年齢未満の子どもの受講はおすすめしていません。

わが家では来年度に年少になる早生まれの下の子に教材を体験させてみましたが、楽しそうにやるものの問題をちゃんと解けることはほとんどありませんでした。

うまく解けないけど、

うまく解けないけど、

とにかく楽しそうに遊んでました。

とは言え、発達が早かったり上に兄弟がいていろんな経験をしている子なら対象年齢未満でも親御さんのサポートありきで楽しめるかもしれません。

ワンダーボックスの教材を試せる体験版アプリもあるので受講させるか迷ったらまずは体験版を試してみるといいですよ。

じゃあ逆に対象年齢を超えても受講できるの?

11歳以上でも受講することは可能です。その場合は10歳用の教材を受講することになります。

10歳用の教材と言っても思考力を鍛える内容になっているので問題なく利用できると思いますよ。

以上がワンダーボックスの対象年齢についての解説でした。

この後は対象年齢4歳のワンダーボックス体験談を紹介します。教材の難易度や受講の様子をお伝えしますので何歳からの受講がいいのかの参考にしてみてください。

ワンダーボックス4歳児の体験談【教材の感想まとめ】

4歳のわが家の長男がワンダーボックスを受講してみた率直な感想をまとめました。

- タブレットの操作に慣れないとうまく問題が解けない【慣れれば問題なし】

- 4歳児の集中力でも十分楽しめる問題【集中力が伸びる】

- ひらがなや計算が分からないと解けない問題もある【ある程度の基礎学力が必要】

- 得意な分野と苦手な分野が分かって家庭教育の参考になった

- ストレートに4歳には難しい問題もある【限界を試せる内容】

タブレットの操作に慣れないとうまく問題が解けない【慣れれば問題なし】

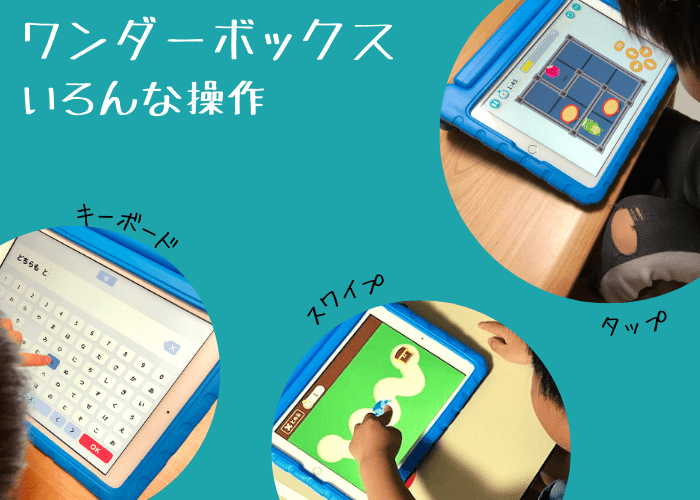

ワンダーボックスの問題を解くにはいろいろなタブレットの操作が必要です。

タップやスクロールはもちろん、あいうえお表をタイピングしたり本当にいろんな指の使い方をします。

タブレット操作のいい練習にもなります。

タブレット操作のいい練習にもなります。

慣れないうちはうまく操作できずに、問題の答えは分かってるのに答えられないこともありました。

4歳だとタブレットやスマホに触れさせないようにしてる家庭も多いと思います。

タブレットを触らせさえすれば子どもはすぐに扱いが上達するのであまり心配はいりませんが、ハマっていつもタブレットをいじりたくなったりもするので注意してください。

4歳児の集中力でも十分楽しめる問題【むしろ集中力が伸びる】

ワンダーボックスは4歳児が集中して取り組めるように問題が工夫されています。

例えばこのジュニアランドという教材。

見た目からして楽しそうな問題です。

見た目からして楽しそうな問題です。

遊び方が直感的に分かるシンプルな内容になっています。

2つのボタンだけで操作できる

2つのボタンだけで操作できる

シンプルな問題です。

説明がなくてもどうやって遊ぶのかなんとなく分かりますよね。

見た目も可愛らしくて楽しい音楽も流れているから子どもの興味をひいてくれます。(うちの子はこの教材大好きです。)

楽しく問題が解けるおかげで、「集中してやりなさい!」なんて注意しなくても息子は1人で黙々と問題に挑戦しています。

あっという間に1日の学習上限時間になってしまうくらい教材をやり込むので、こんなに集中できるんだと息子の頑張りに驚きました。

ひらがなや計算が分からないと解けない問題もある【ある程度の基礎学力が必要】

ワンダーボックスの問題には、ひらがなが分かっていたり数をかぞえられないと答えられない問題があります。

ひらがなや数字が分かることが前提となっているので、50音と10までの数字くらいは知ってないと全ての問題を解くことはできません。

もちろん、ワンダーボックスをの教材を取り組みながら数字やひらがなを覚えることもできますが正直あまり効率のいいやり方ではないのでおすすめしません。

わが家の場合、ひらがなは知育玩具とポスターを使って遊びながら覚えました。ひらがなの覚え方をまとめたページもぜひご覧ください。

数字はRISUきっずという教材を使って学習をしていました。RISUきっずについてまとめたページもあるのでぜひ参考にご覧ください。

得意な分野と苦手な分野が分かって家庭教育の参考になった

ワンダーボックスはSTEAM教育を横断的に学べる内容になので、いろんなジャンルの問題に挑戦することができます。

- 思考力を鍛える数学的な問題

- 創造力を養うアートの問題

- プログラミングを学ぶ問題

いろんなジャンルの問題を解く様子を見ていると、息子の好きなジャンルやどんな問題が得意か分かって面白かったです。

うちの子は図形の問題が得意で図形問題を優先して解いていました。

同じ問題が解けるシンクシンクでは

同じ問題が解けるシンクシンクでは

成績がランクインするくらい

図形問題は得意ジャンルです。

アートの問題も好きらしく、同じテーマの問題を繰り返し楽しんでいます。

「毒バナナ!」とか言って

「毒バナナ!」とか言って

毒を表現しています(笑)

息子の好きなものや得意なものが分かってからはぺンや絵の具を用意してお絵描きを楽しめるようにしたり、いろんなブロックおもちゃで遊べるようにお家遊びを工夫しています。

ワンダーボックスを始めてからは子どもの好きや得意が分かるようになって効率よく家庭学習ができるようになりました。

いろんな教材やおもちゃを闇雲に買い与えていた人こそワンダーボックスを受講して欲しいです。

4歳にはシンプルに難しい問題もある【限界を試せる内容】

ワンダーボックスの問題は基本的にどれもゲーム感覚で楽しく取り組めるんですけど、年齢のわりに難しい問題がチラホラあります。

つららを落としたり水を満たすと通れるようになる迷路の問題はまるでRPGのダンジョンみたい。4歳児が初見でサクサク解いていくのはかなり厳しいです。

他にもアトラニアスという教材は4歳児向けとは思えない難問に挑戦できます。

年齢を考えると不釣り合いな難易度の問題かもしれませんが、難しい問題があるのが悪いわけではないんです。

楽しく取り組める問題と本気で挑戦しても解けるか微妙な難問が混在してるおかげで、リラックスと集中のメリハリが出て飽きずに学習を続けられています。

難しい問題が解けた時は達成感が気持ちいいし、解けなかった時は楽しく取り組める問題で気分転換できました。

以上がワンダーボックス4歳児の体験談でした。

実際に受講して思ったのは、思考力や創造力が伸びる教材の効果はもちろん、学ぶのが楽しいと思えるようになることがワンダーボックスの1番の価値ということ。

毎日楽しそうに教材を取り組む息子を見ていると、小さい頃からワンダーボックスを続ければ自然と学習習慣が身に付く効果が期待できそうです。

まとめ:ワンダーボックスは年少以上なら何歳からでも楽しめる教材

ワンダーボックスの対象年齢まとめ

- 対象年齢は4歳から10歳

- 発達が早い子は4歳未満でも受講できる(まずはお試し版を使うのがおすすめ)

- 10歳を超えても受講可能(教材は10歳向けのものを利用)

ワンダーボックスを始めるのは何歳からがいいか聞かれたらボクは対象年齢ならすぐ始めるのをおすすめします。

遊び感覚で学べておもちゃやゲームの代わりになるし学習習慣も身に付くワンダーボックスは最高の遊び道具です。飽きずに毎日問題を解く息子を見ていると本当そう思います。

スマホゲームやYouTubeで遊ばせているなら、ワンダーボックスを遊び道具として与えてあげてみてください。

楽しそうに教材を取り組む子どもの姿を見るときっと始めてよかったと思えますよ。