ワンダーボックスとシンクシンクの違いを体験談つきで紹介するページです。

- ワンダーボックスとシンクシンクの違いがよく分からない

- ワンダーボックスとシンクシンクのどっちが向いているか分からない

どうも、ナオです。

ワンダーボックスとシンクシンクの違いがよく分からなくてどっちがいいのか決めかねる人は多いかと思います。確かに分かりにくいですよね。

そこでワンダーボックスとシンクシンクの両方を利用しているボクが2つの教材の比較と口コミをまとめてみました。

続きでは違いがひと目でわかる早見表とそれぞれの違いの解説、最後におすすめ教材チェックリストを用意してあります。

どっちの教材がいいかで悩んでいる人はぜひ続きをご覧ください。

ワンダーボックスとシンクシンクの違いって何?【教材の特徴比較】

ワンダーボックスとシンクシンクの違いを表にまとめました。このページの続きを読む時間がない人は表をチェックするだけでOKです。

| ワンダー ボックス | シンクシンク | |

| 対象 年齢 | 4〜10歳 | 4〜10歳 |

| 教材 内容 | アプリ キット (ワークブック・トイ・ペーパーコンテンツ) | アプリ |

| コース数 | 1 | 3 |

| 特徴 |

|

|

| 料金 | 毎月:4,200円 6ヶ月一括: 4,000円 12ヶ月一括: 3,700円 | フリーコース:無料 スタンダードコース:300円 プレミアムコース:980円 |

| 公式 ページ | 新しい時代の、新しい通信教育【ワンダーボックス】 | 考えることが、好きになる【Think!Think!】 |

ワンダーボックスとシンクシンクはどちらも知育コンテンツ制作チームワンダーラボが手がける教育コンテンツ。

両方とも学校で扱う教科書の内容は学べませんが、ワンダーラボの教材は子どもの学力に良い影響を与えることが実証されています。

カンボジアで行われた実証実験では、シンクシンクを毎日取り組んだグループはそうでないグループと比べてIQ・学力テスト両方の結果に顕著に伸びたそうです。

ざっくりまとめると、ワンダーラボの教材を取り組むと学習意欲や思考力が高まって学力・IQの向上が期待できます。

ワンダーボックスとシンクシンクはどちらも同じような学習効果が期待できますが、2つの教材の分かりやすい違いは学習量の多さ。

がっつり知育に取り組みたいのか、毎日少しずつ取り組むのか、学習スタイルによって向いている教材が違ってきます。

もちろん学習量以外にもワンダーボックスとシンクシンクには違いはあります。(学習内容の違いとか)

続きではそれぞれの教材の特徴を解説していきます。2つの教材の違いを詳しく知りたい人はぜひ続きもご覧ください。

ワンダーボックス

| ワンダーボックス | |

| 対象年齢 | 4〜10歳 |

| 教材内容 | アプリ キット(ワークブック・トイ・ペーパーコンテンツ) |

| 料金 | 毎月払い:4,200円 6ヶ月一括払い:4,000円 12ヶ月一括払い:3,700円 |

| 公式ページ | 新しい時代の、新しい通信教育【ワンダーボックス】 |

ワンダーボックスはSTEAM教育に基づいた新しい形の通信教育。

教材は子どもの思考力や感性を育むことを目的としており、子どもが意欲的に学べるようにゲームや遊び感覚で取り組めるように作られています。

- 教材の量が豊富

【自立的に学ぶ姿勢を養える】 - シンクシンクの問題もできる

- 自由創造を楽しむ問題やプログラミング要素のある問題も収録

- 学習時間の管理ができる保護者向け機能

特徴① 教材の量が豊富【自立的に学ぶ姿勢を養える】

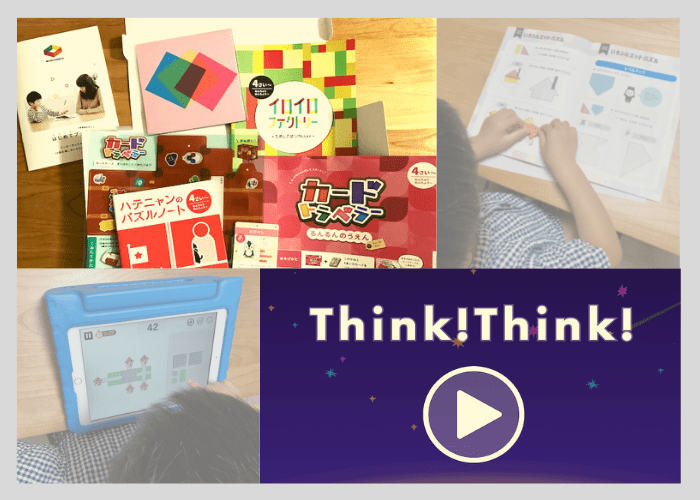

ワンダーボックスは毎月の教材が10種類のアプリ・3種類のキットと教材の量と種類が豊富なのが特徴。

キット教材は工作感覚で楽しめます。

キット教材は工作感覚で楽しめます。

アプリ教材は新しい教材に入れ替わることもあれば

アプリ教材は新しい教材に入れ替わることもあれば

同じ教材の内容が変わる場合もあります。

教材の量が多いと「全部できないからもったいない」と思うかもしれませんが、たくさん教材があるおかげで子どもは自分の学習スタイルで好きなように学習できるメリットがあります。

たくさんある問題を全部クリアしようとする子がいれば自分の好きな問題を何度も繰り返し挑戦する子もいたり、1人ひとり教材の取り組み方は違いますよね。

うちの子は好きな教材を何度も取り組むタイプ。

うちの子は好きな教材を何度も取り組むタイプ。

教材の量が多いおかげで1人ひとりにあったやり方で学習できるから、子どもが意欲的に学べるようになっています。

また教材がたくさんあるおかげで、子どもはどの問題に挑戦しようか自分で判断します。何をするのか自分で決めて学習することで自立的に考えて行動する練習にもなりますよ。

まとめると、ワンダーボックスの豊富な教材量は意欲的に学ぶ姿勢や何をやるのか自分で考える習慣といった非認知能力を養う効果があります。

勉強に限らず、自分で考えられる子になって欲しいならワンダーボックスは自分で考えたり決めたりするいい練習になる教材ですよ。

特徴② シンクシンクの問題もできる

ワンダーボックスはシンクシンクの問題もできるのが特徴。実はワンダーボックスにはアプリ教材の1つとしてシンクシンクが入っています。

写真下には問題の進捗によってメダルがもらえる

写真下には問題の進捗によってメダルがもらえる

ワンダーボックスオリジナルの機能があります。

ワンダーボックスでは毎日ランダムに選ばれる7問の中から3問シンクシンクの問題に挑戦できます。(右下の?を押すと好きな問題を1問選べます。)

またシンクシンクのバベロンとアトラニアスの2つのコースもワンダーボックスには収録されていますよ。

まとめると、ワンダーボックスにはシンクシンクの問題が以下のように収録されています。

| シンクシンク | ワンダーボックス | |

| シンクトピア・ プレミール | → | シンクシンク+ |

| バベロン | → | バベロン+ |

| アトラニアス | → | アトラニアス |

シンクシンクと同じようにワンダーボックスでも論理的な考え方や試行錯誤して問題を解く力は鍛えられます。

ちなみにシンクシンクではワンダーボックスの問題はできません。

論理的思考や試行錯誤で答えに辿り着く力を鍛えたいならシンクシンク、それにプラスして創造力を身につけたりプログラミングに触れさせたいならワンダーボックスを選ぶといいでしょう。

特徴③ 自由創造を楽しむ問題やプログラミング要素のある問題も収録

ワンダーボックスにはシンクシンクのような論理的思考力を鍛える内容の他に、創造力を養うアート問題やプログラミング問題を収録しています。

味や音を見た目で表現します。

味や音を見た目で表現します。

2枚の写真の共通点を探します。

2枚の写真の共通点を探します。

どちらの問題もどうやったら自分の感じたことを表現できるかを考えます。答えのない問題に取り組むことで表現力が鍛えられます。

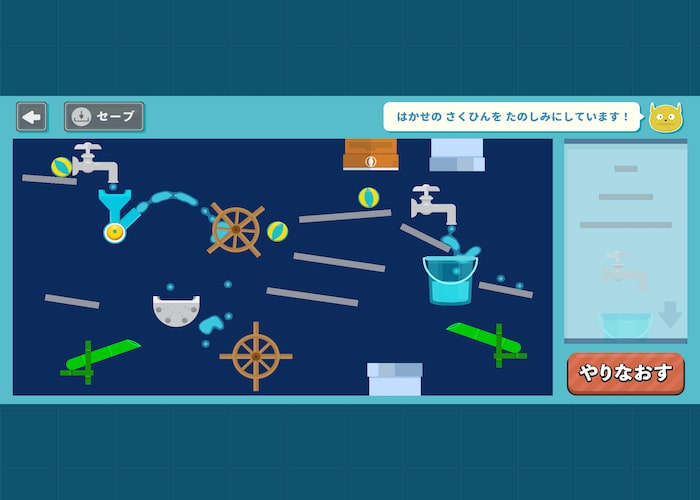

プログラミングを体験できる教材がこちら。恐竜が進む方向やアクションを命令して宝箱を目指します。

ステージが進むと繰り返し処理など

ステージが進むと繰り返し処理など

プログラミングで用いられる考え方を

より学べるようになります。

他にも自分で問題を作ってみる問題もあります。今まで問題を解いてきた経験を活かして工夫して問題を作成します。

いろんなアイテムを自由に配置して遊びます。

いろんなアイテムを自由に配置して遊びます。

STEAM教育に基づいたワンダーボックスはシンクシンクと違って論理的思考力だけでなく、STEAMを横断的に学ぶことで自由な発想でイノベーションを起こす創造力と課題をクリアする解決力を鍛える内容になっています。

特徴④ 学習時間の管理ができる保護者向け機能

ワンダーボックスには学習時間を管理できる保護者機能があります。

保護者機能できることは以下の2つ。

- 学習時間の管理

休憩時間と1日の学習時間の上限が設定可能 - 学習状況の確認

過去の創造物と教材別学習状況が確認できる

シンクシンクでは問題に挑戦できるのは1日最大で3回までと上限が決まっていましたが、ワンダーボックスでは回数制限はありません。そのかわりに休憩時間の間隔と学習の上限時間を自由に設定できます。

アプリ教材はタブレットやスマホの画面を見続けるから視力の低下が心配な親御さんは多いと思います。とは言え、シンクシンクみたいに1日10分しか学習できないのは短すぎると感じる親御さんもきっといますよね。

自由に学習時間を決められるワンダーボックスはある程度教材をやり込める時間を設けつつも休憩を挟んで子どもの健康に気づかうことができます。

さらに保護者機能には子どもの学習状況を確認する機能もあります。

どの教材をどれくらいやり込んだかメダルで表現しています。また自由創造の教材で作った作品を振り返ることもできるので子どもの頑張りが目でみて分かるようになっています。

頑張りを褒めてあげると息子はより意欲的に学んでくれましたよ。保護者機能は子どものやる気を引き出すのに役に立つ機能でした。

シンクシンク

| シンクシンク | |||

| 対象年齢 | 4〜10歳 | ||

| コース名 | フリー コース | スタンダード コース | プレミアム コース |

| 問題数 | 36 | 98 | 123 |

| プレイ できる 回数 | 1日1回 | 1日3回 もしくは 1週間に21回 | 1日3回 もしくは 1週間に21回 |

| プレイ できる 惑星 | シンクトピア(一部) オリンピコ バベロン | シンクトピア オリンピコ バベロン | シンクトピア オリンピコ バベロン プレミール アトラニアス +追加惑星 |

| 月額料金 (税込) | 無料 | 300円 | 980円 |

| 公式ページ | 考えることが、好きになる 【Think!Think!】 | ||

シンクシンクは図形やパズル問題で思考センスを鍛えることを目的とした教材。

シンクシンクでは思考センスを「抽象的な思考力の土台となるイメージ力」と定義し、「空間認識」「平面認識」「試行錯誤」「論理」「数的処理」の5分野に分類しています。

過去にシンクシンクを用いたカンボジアでの実証実験ではシンクシンクを毎日取り組んだグループはそうでないグループと比べてIQと学力テストの両方の結果に顕著な伸びたという結果が得られています。

- 答えのある問題の論理を考えたり試行錯誤する内容

- 1日のプレイ回数・時間に上限がある

- ワンダーボックスにはないイベントがある

特徴① 答えのある問題の論理を考えたり試行錯誤する内容【数学的要素のある問題が多数】

シンクシンクの問題はどうやったら答えに辿り着くかを考える内容になっています。論理的に答えを導いたり何度も試行錯誤することで思考センスを磨きます。

お家に行けるように道をつなぐパズル問題に挑戦。

お家に行けるように道をつなぐパズル問題に挑戦。

シンクシンクの特徴はどの問題も数学的要素があること。

STEAM分野を横断的にカバーするワンダーボックスと違ってシンクシンクの問題は、STEAM分野の中のM(数学)のみカバーしています。

思考センスの5つの分類(「空間認識」「平面認識」「試行錯誤」「論理」「数的処理」)はどれも数学的な内容ですよね。

息子は図形問題が得意なようでシンクシンクでは毎回図形問題に挑戦しています。

平面と立体図形の問題に強くて驚きました。

平面と立体図形の問題に強くて驚きました。

数的処理の問題では引き算の考え方が必要な問題に苦戦。

数字を使わなくても引き算の考え方が学べる

数字を使わなくても引き算の考え方が学べる

いい問題だなと感心しました。

受験算数のような問題もあるので小さなうちからシンクシンクを解いていれば算数に強くなれると思います。

特徴② 1日のプレイ回数・時間に上限がある

シンクシンクにはコース別に1日のプレイ回数に上限が設定されています。

| プレイ時間の上限 | ||

| フリーコース | スタンダード コース | プレミアム コース |

| 1日1問 | 1日3問 もしくは 1週間21問 | 1日3問 もしくは 1週間21問 |

1問3分程度なので1日の学習時間は10分程度に上限が決められています。

シンクシンクは「スキマ時間で思考力を伸ばせるアプリ」というコンセプトなので、長時間の学習を想定していません。(一方ワンダーボックスは家庭教育のメインとして使える教材として作られています。)

短時間の学習時間は目に優しかったりコツコツ学習を続けやすいなどメリットはありますが、1回の学習ボリュームが少ないデメリットもあります。

そのため、有料コースのスタンダードコースとプレミアムコースでは1週間21問という上限が設定されています。1日3問以上問題を解けますが1週間でならすと1日3問の上限は変わりません。

習い事や別の教材と並行して学習するならシンクシンクはちょうどいいボリューム感の教材なのかもしれません。

がっつり学習したいのならシンクシンクでは物足りないのでワンダーボックスを選びましょう。

特徴③ ワンダーボックスにはないイベントがある

ワンダーボックスはシンクシンクの問題をカバーしていますが、全ての問題をカバーしているわけではありません。

世界中のシンクシンクユーザーと対戦できるオリンピコはシンクシンクだけのイベントです。

オリンピコは毎月1回数日間だけ現れる限定イベントでオリンピコ限定問題の結果を世界中のユーザーと競うことができます。

オリンピコではさらに3ヶ月に1度「シンクシンクワールドカップ」というイベントも開催されます。

オリンピコはフリープランでも参加できるのでワンダーボックスをやっている人もシンクシンクを始めれば参加できます。競争が好きな子はぜひ挑戦してみてください。

ワンダーボックスとシンクシンクどっちが向いてる?【おすすめ教材判断チェックリスト】

改めてワンダーボックスとシンクシンクの特徴をご紹介します。

| ワンダー ボックス | シンクシンク | |

| 対象 年齢 | 4〜10歳 | 4〜10歳 |

| 教材の内容 | アプリ キット (ワークブック・トイ・ペーパーコンテンツ) | アプリ |

| コース数 | 1 | 3 |

| 特徴 |

|

|

| 料金 | 毎月:4,200円 6ヶ月一括: 4,000円 12ヶ月一括: 3,700円 | フリーコース:無料 スタンダードコース:300円 プレミアムコース:980円 |

| 公式 ページ | 新しい時代の、新しい通信教育【ワンダーボックス】 | 考えることが、好きになる【Think!Think!】 |

ワンダーボックスとシンクシンクどちらが自分にはあっているのか決めかねる人のために、おすすめ教材判断チェックリストを用意しました。

項目に答えるだけでワンダーボックスとシンクシンクどっちがおすすめか分かるようになっています。2つの教材の違いが分かってもまだ悩んでいるという人はぜひ利用してみてください。

- 今現在習い事や通信教材に取り組んでいる

- STEAM教育という最新の教育を家庭学習に取り入れたい

- スキマ時間で効率よく学習させたい

- 子どもの好きなようにのびのびと学ばせてあげたい

- 小さい頃から数学的な考え方を学ばせたい

- アートやプログラミング教材に興味がある

- いろんな分野をまんべんなく学ぶより何か1つを特化して学ばせたい

- 学習時間の管理をしっかりやってあげたい

- 集中力が続かないから短期集中で学ばせたい

- 教材の質が良ければ受講金額はあまり気にしない

回答お疲れさまでした。最後に奇数と偶数の項目どちらが多く当てはまっているか確認してください。

偶数の項目が多かったあなたは…ワンダーボックスがおすすめ

- STEAM教育の分野を横断的に学べるワンダーボックスは家庭学習に最新の教育を取り入れたいあなたにぴったりの内容。

- 教材の量と種類が多いので子どもはのびのびと自分の好きなように学習できます。

- 学習時間の管理が容易で学習状況を可視化できる保護者機能はお子さんの健康やモチベーションに気を使いたいあなたに必須の機能です。

- ワンダーボックスは金額よりも教材の価値を重視するあなたはを満足させる内容でしょう。

奇数の項目が多かったあなたは…シンクシンクがおすすめ

- すでに習い事や他に通信教材を取り組んでいる忙しいお子さんにはスキマ時間でサクッと学習できるシンクシンクのボリューム感がちょうど良いでしょう。

- いろんなものを均一に学ばせるより一点集中で学ばせたいあなたには数学要素を集中的に学べるシンクシンクがぴったり。

- 1日最大10分の時間制限は短期集中で学ばせたいあなたにとってはメリットです。

まとめ:ガッツリ知育ならワンダーボックス、軽めに取り組むならシンクシンク

ワンダーボックスのメリットまとめ

- STEAM分野を横断的に学べる(プログラミングやアートにも触れられる)

- 教材のボリュームたっぷりで子どもの学習スタイルに合わせて学べる

- シンクシンクの問題もできる

- 学習時間を設定できる保護者機能つき

シンクシンクのメリットまとめ

- 数学的な学びに特化した内容

- 3つのコースから自分に合った内容を取り組める

- スキマ時間で学習できる学習時間設定(1日最大10分)

ワンダーボックスとシンクシンクはどちらも子どもの思考力を育てる教材ですが、STEAM分野を幅広く学ぶならワンダーボックス、STEAMの中でも特に数学的な思考力を育てるならシンクシンクといったように教材ごとに違いがあります。

どちらがおすすめかと聞かれたらボクはワンダーボックスをおすすめします。

シンクシンクの内容をほぼ全てカバーしているし、何より子どもの自主性や学習意欲といった数値で測れない非認知能力の向上も期待できます。

自分で考えて意欲的に学ぶ姿勢は勉強に限らず人生のいろんな場面で必要になるので、そんな姿勢を学べるワンダーボックスは受講する価値ありだと思っています。

もちろん予算の都合や生活リズムによってはワンダーボックスの受講が難しい場合はシンクシンクの利用を考えてみるのもアリですよ。