未就学児の通信教育選びは何を比較すべきかコツを紹介するページです。

- 小学校入学前に何かお勉強を始めたい

- 通信教育は何を選べばいいのか悩んでる

どうも、ナオです。

最近は小学校に入る前からお勉強を始める家庭も多くて「ウチも何か始めた方がいいのかな?」なんて思うママパパは多いと思います。

とは言っても、未就学児向けの通信教育ってたくさんあって「どれを選べばいいのか分からない」なんて悩むことが多いです。

そこでこのページでは、未就学児向け通信教育を比較するコツを体験談を交えながらお伝えします。

ボクもどの教材がいいのか悩んで「とりあえず全部やってみよう」ということで5つ以上の通信教育を試してきました(笑)

後半にはわが家で試した通信教育を紹介するのでぜひ参考にご覧ください。

未就学児の通信教育は何を比較すべき?【教材選びのコツ】

さっそく通信教材選びのコツをご紹介します。教材選びはこの3つのポイントを比較してみましょう。

- 学習内容(何が学べるか)

- 学習方法(どうやって学ぶのか)

- 料金(金額を単純に比べるのはダメ)

この後通信教材選びのポイントについて詳しく解説するんですけど、その前にまずは何を学ばせたいか決めておきましょう。これが1番大切です。

身も蓋もないですけど「内容も料金も全部カンペキ!」なんて100%満足な教材はたぶんないです。どの教材にも必ず一長一短があります。

何を学ばせたいかって芯を決めておかないといくら教材を比較しても納得して選べません。きっと教材の短所を見ては「なんかビミョーだな」って思いますよ。

通信教材を選ぶ時って「他の子もやってるから」とか「安かったから」みたいなフワッとした内容で選びがち。後悔しない教材選びをするならまずはしっかりと何を学ばせたいのか考えてみてください。

通信教材比較ポイント① 学習内容(何を学べるか)

通信教材選びのポイントの1つは学習内容です。その教材は何を学べるのか比較します。

例えば算数を学べる教材にも「教科書問題を学ぶ内容」や「数学的な思考力を養う内容」のものがあるんです。同じ算数でも教材によって学べる内容が大きく違います。

かずの数え方を学ぶ教科書的な内容の教材があれば

かずの数え方を学ぶ教科書的な内容の教材があれば

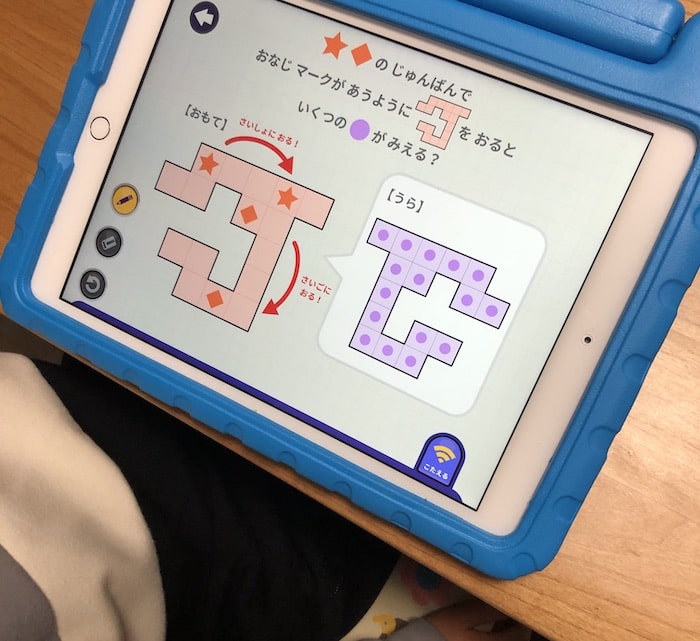

数学的な考え方を養うちょっと変わった教材も。

数学的な考え方を養うちょっと変わった教材も。

同じ科目を学べる似たような教材でも「その科目の何を学べるか」を比較することで教材ごとの違いが分かりやすくなります。ぜひチェックしてみてくださいね。

ひとつの教科をピックアップして何を学べるのか比較する以外にも、「その教材はどんな分野を学べるのか」を比べてみるのもおすすめです。

教材によっては「授業内容を先取りで学ぶ」ものもあれば、「学校の授業内容には触れずにSTEAM教育に基づいた内容を学ぶ」ものなど、学習内容にかなり違いがあるんです。

どんな分野が学べるかで比較すると学習目的に合った教材を選びやすくなります。「テスト対策や予習復習をしたい」とか「学校の勉強だけでなく考える力を鍛えたい」など、目的に合った教材が選びやすいですよ。

通信教材比較ポイント② 学習方法(どうやって学ぶのか)

通信教材を比較するなら学習内容とセットで学習方法の違いも比べてみましょう。

| 通信教材よくある学習タイプ | ||

| 学習方法 | いいところ | 悪いところ |

| 鉛筆と紙面 | 文字を書く練習になる 鉛筆の練習ができる | 繰り返し学習しにくい |

| タブレット・スマホ | 直感的に操作できる 問題数が豊富な教材が多い | 学習環境の準備にお金がかかる 視力の低下が心配 |

| おもちゃ | 遊び感覚で楽しく学べる | 教材がかさばる 片付けが面倒 |

| 映像・音声 | 語学学習に便利 移動中などスキマ時間でも学習できる | 学習が受け身になりがち 視力の低下が心配 |

どの学習方法にもメリットとデメリットがあるのでどれが1番いいかは断言するのは難しいです。

わが家ではタブレット教材を受講してるんですけど、ひらがなを入力することはあっても書く練習ができないことが不満でした。なので別で鉛筆を使ったドリルにも取り組んでいます。

うんこドリルでひらがなを書く練習。

うんこドリルでひらがなを書く練習。

小さい子ってうんち好きですよね(笑)

どんな学習方法の教材がいいかで悩むなら、学びたい内容と学習方法の相性に注目してみるのがおすすめです。

ボクのこれまでの家庭学習の経験をもとに学習方法と内容の相性をまとめてみました。(もちろん、この組み合わせ以外にも相性のいいペアはあるとは思いますよ。)

| 学習方法 | 相性のいい内容 |

| 映像・音声 | 語学 |

| おもちゃ | 知育 |

| 鉛筆と紙面 | ひらがな書き |

| タブレット | プログラミング |

正直ほとんどの通信教育は学習内容と方法にミスマッチはないです。ないんですけど、通信教育によっては余分な教材が付いてる場合があります。(英語をDVDとおもちゃで学ぶとか。おもちゃはなくても問題なし。)

余分な教材があるとその分料金も高くなります。できるだけシンプルな学習方法の通信教育を選ぶに越したことはなしです。

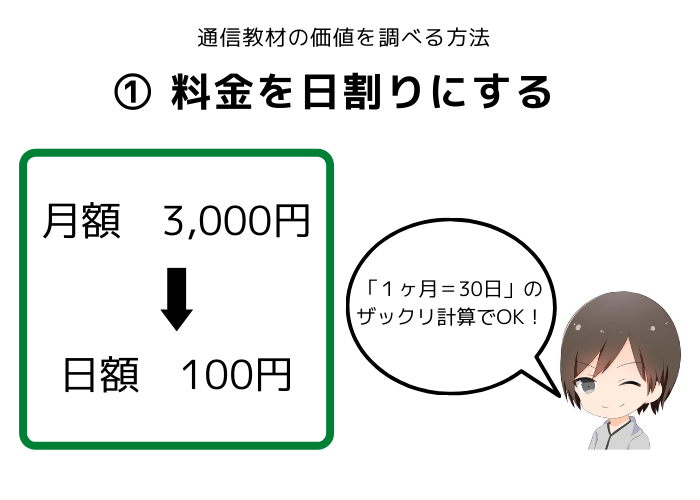

通信教材比較ポイント③ 料金(金額を単純に比べるのはダメ)

通信教材を比較する上で欠かせないのが料金です。ここではどのように料金を比較すべきかについてお伝えしていきます。

まずはじめに料金の比較で大切なポイントを3つ紹介します。

- 単純に料金だけを比べない

- 月額料金ではなく1日あたりの金額で考える

- 教材の内容と特徴が料金に見合っているか考える

料金を単純に比較するのはやめましょう。何の意味もありません。

料金だけを比べても分かるのは「どっちの数字が大きいか」だけ。大切なのは「教材に価格分の価値があるかどうか」です。単純に価格だけで決めつけずに教材の価値はどれくらいなのか(妥当な価格なのか)で判断してください。

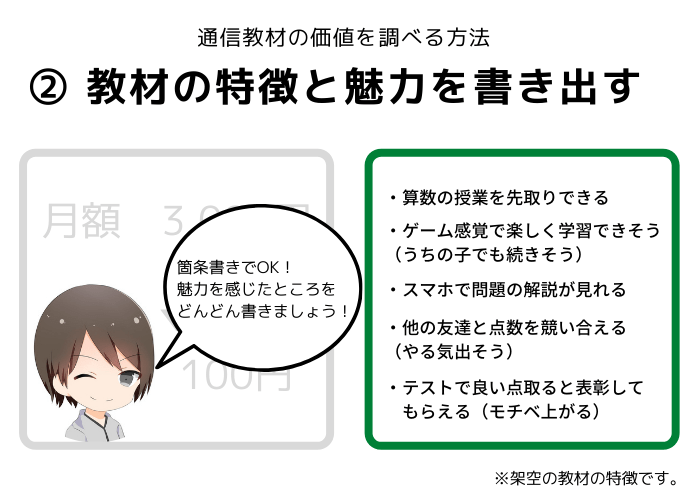

- 料金を日割りにする

- 教材の特徴や魅力を書き出す

はじめに料金を月額から日額にします。日割りにすると高く感じた料金も月額表記ほど高く感じないからあら不思議。

次に通信教材の特徴と魅力を感じた部分を書き出します。箇条書きでOKですよ。

最後に日割りの金額と箇条書きした教材の魅力を交互に眺めてみてください。

どうですか?

「この金額でこれだけのことができるなら安い」と思えたらその教材の価格は妥当(もしくはコスパ良し)。価格分の価値があるってことです。

(反対に「このために毎日この金額はもったいない」と思ったらその教材はあなたには妥当な金額ではないってこと。)

数字だけ見ると高価に感じても、価値に見合った価格ならそこまで高くない値段かもしれません。

単純に教材の料金だけを比べても妥当な価格なのかは分かりません。料金は他の教材との比較材料ではなく教材の価値をはかる物差しとして使ってみてくださいね。

未就学児向け通信教育の体験談【5教材の特徴と感想】

ここまで未就学児の通信教材選びのポイントについてお伝えしてきました。

最後にわが家これまで試してきた(または継続してる)教材をざっくり紹介します。

1日あたりの料金と教材の魅力をまとめて紹介するので教材選びの参考にご覧ください。

- ワンダーボックス(STEAM教育)

- Groovy Lab in a Box(STEM教育)

- RISUきっず(算数)

- こどもちゃれんじイングリッシュ(英語)

- 幼児ポピー(知育)

ワンダーボックス

| 1日あたりの料金 (1ヶ月30日で計算) | 教材の特徴と魅力 |

| 123円 ※12ヶ月一括払いの月額料金3,700円(税込) | 最新のSTEAM教育分野が学べる IQや学力向上の効果が実証された内容 ゲーム感覚で楽しめるアプリ教材 工作や実験を楽しむトイ教材 |

ワンダーボックスは注目を集めているSTEAM教育分野を学べる新しいタイプの通信教材。プログラミングやアート、理数系問題で思考力や想像力を養うことができます。

問題はゲームのような作りになっていて遊び感覚で取り組めるのがいい感じ。大人もうなるような難問もあって親子で挑戦してます。

大人でも解けない問題があるかも。

大人でも解けない問題があるかも。

アプリ問題の他にも実験や工作を楽しむトイ教材ではロボットを作って動かしてみたり身の回りのものを使った理科実験を楽しめますよ。手を動かしてみると「なんで?どうして?」がどんどん出てくるようでこちらも親子で楽しんでます。

楽しい実験ができたおかげで

楽しい実験ができたおかげで

息子は理科が好きになれそうです。

教材の内容的に小学校の入学準備には向いてませんが、自分の頭で考える力と習慣が身に付く内容は勉強に活きてくると思いますよ。

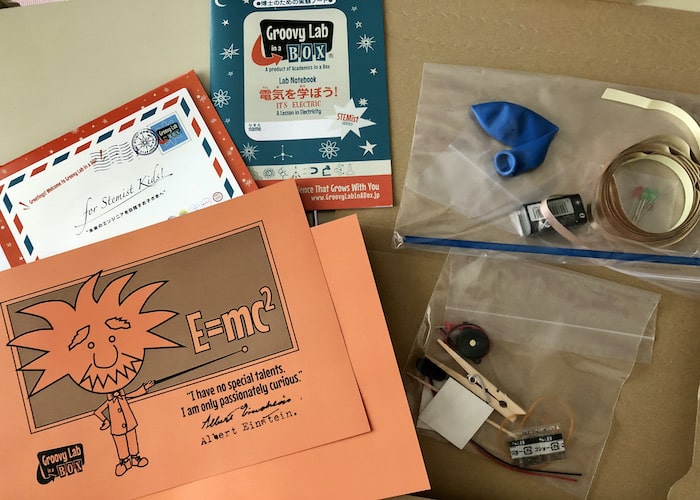

Groovy Lab in a Box

| 1日あたりの料金 (1ヶ月30日で計算) | 教材の特徴と魅力 |

| 99円 ※月額2,980円(税込) | 家庭で本格的な理科実験が楽しめる 面倒な準備なしですぐ実験できる |

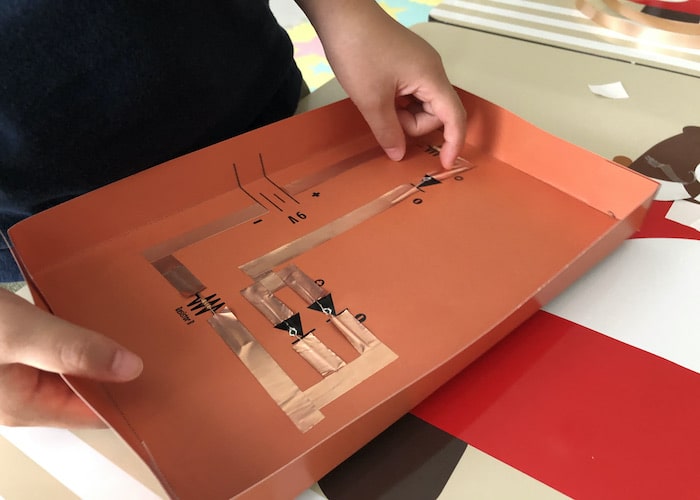

Groovy Lab in a Boxはアメリカで人気の学習キット。本格的な理科実験が楽しめる実験キットが毎月届きます。対象年齢は6歳〜なんですけど保護者と一緒なら対象年齢未満でも大丈夫ということで受講してみました。

この実験キットには実験に必要な材料が全て含まれていて面倒な準備なしですぐ実験できるようになっています。

電気回路の実験。

電気回路の実験。

これが家でサクッとできちゃうのはすごい。

お手軽さはいい感じなんですけど、内容的に1回実験を楽しんだら終わりだからコスパ的には微妙かなって印象でした。夏休みの自由研究のために単発で利用するって使い方がいいかも。

RISUきっず

| 1日あたりの料金 (1ヶ月30日で計算) | 教材の特徴と魅力 |

| 91円 ※月額2,750円(税込) ※12ヶ月一括払いのみ | タブレット貸与で初期費用を抑えられる 算数に特化した内容 ステージごとに内容・難易度が分かれた問題 東大生や有名大生が個別フォローしてくれる |

RISUきっずは算数に特化したタブレット教材。かずの数え方から足し算・引き算、時計の読み方まで小学校1年生までの内容を先取りして学べる内容になっています。

受講にはタブレットが必須なんですけど、RISUでは学習用タブレットを用意してくれるので初期費用を抑えて始められるんです。これはかなりありがたかった〜。

学習教材全てコミコミ。

学習教材全てコミコミ。

息子が1から10くらいまで数えられるようになったタイミングでRISUきっずに挑戦してみました。

2桁の数字の数え方までは徹底的に練習した印象があります。おかげで数字の読み方はしっかり身につきました。

こんな感じでいろんなものを数えます。

こんな感じでいろんなものを数えます。

問題はステージごとに分かれていて、どこまで学習を進められたかひと目で分かるようになっています。これはモチベーションになりますよ。

マップを進めたくて頑張ってました(笑)

マップを進めたくて頑張ってました(笑)

これと言った不満もなく学習を続けられたから小学校の入学準備で算数のお勉強をするならRISUきっずは検討する価値ありだと思います。

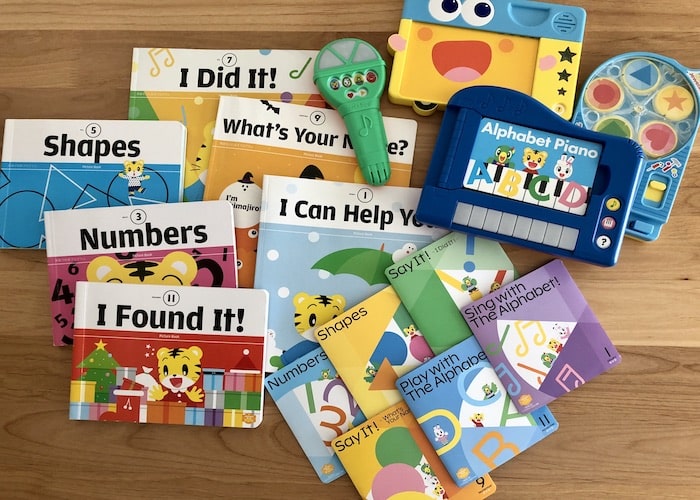

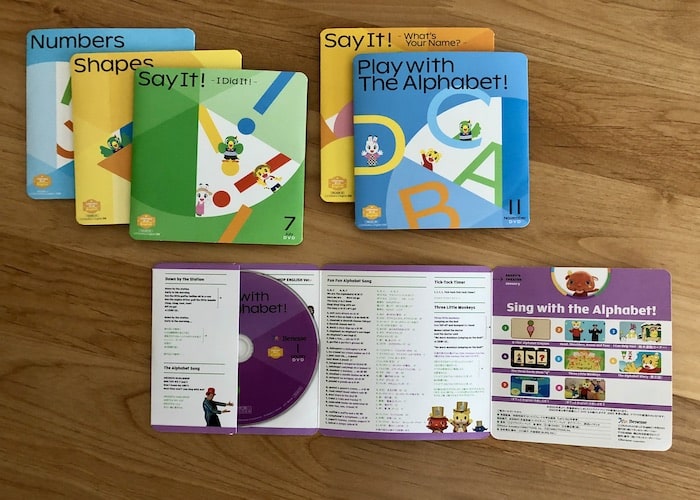

こどもちゃれんじイングリッシュ

| 1日あたりの料金 (1ヶ月30日で計算) | 教材の特徴と魅力 |

| 60円〜 ※月額約1,818円(税込) ※1歳児用教材12回分一括払いの場合 ※月齢によって金額は異なります | しまじろう効果で楽しく学べる 教材の種類が豊富(絵本・おもちゃ・DVD) アプリでいつでもどこでも学習できる |

英語に親しみを持てるように楽しく学べる教材ということでこどもちゃれんじイングリッシュを受講しました。

教材は絵本とおもちゃ、DVDの3種類。個人的にはDVD教材が1番使いやすくて気に入ってます。

DVDといいつつスマホがあればいつでもどこでも学習可能。わが家ではよくお風呂に入りながら英語学習してます。会話や歌を聞いてると子供はそっくりな発音で英語を話すんですよね。やっぱり英語は音で学ぶのがいいんだなと感じました。

しまじろうクラブアプリを使えば過去のDVD教材やミニゲームにアニメも楽しむこともできるのでかなり便利です。

DVD教材とアプリが便利すぎて他の教材はなくてもいいかなって感じです。(おもちゃがどんどん家に増えてツラい…)

幼児ポピー

| 1日あたりの料金 (1ヶ月30日で計算) | 教材の特徴と魅力 |

| 32円〜 ※月額980円(税込) ※月齢によって金額は異なります | 1冊でいろんな知育遊びが楽しめる 季節ごとの行事や自然が学べる |

幼児ポピーは知育遊びに特化した内容の教材です。下の子(3歳)が楽しめる教材を探していたので試しに受講してみました。

幼児ポピーは教材1冊にシール貼りに工作、指なぞり迷路、絵本、ひらがな学習などなどいろんな知育遊びが詰め込まれています。まさに「知育遊びの宝石箱や〜」です。(古い)

シールをペタペタ

シールをペタペタ

のりを塗り塗り。

のりを塗り塗り。

いろんな遊びを楽しむ幼児ポピーは保育園で楽しむ知育遊びを再現するような内容って印象でした。

他の教材と違って幼児ポピーはできることよりも楽しむことを目的に作られているから勉強感は全くありません。

個人的には読み書きを学べる内容を期待していたから幼児ポピーの遊びメインな内容は物足りなく感じました。

教材というよりも遊び道具に近い内容だから、お勉強よりも知育遊びを楽しみたい人向けの教材です。

まとめ:未就学児の通信教育を比較するならまずは何を学ばせたいかハッキリさせるべき

未就学児の通信教材比較のポイント

- 学習内容(何が学べるか)

- 学習方法(どうやって学ぶのか)

- 料金(金額を単純に比べるのはダメ)

未就学児の通信教材ってママ友パパ友の口コミだったりネームバリューで選ぶ人が多いような気がします。他の人の意見を参考にするのは確かにいいことだけど、それだけで決めちゃうのはもったいないって思っちゃうんですよね。

せっかくお金を払って子供に与えるんだから何を学ばせたいのかしっかりと軸を決めた上で他の人の意見を参考すべきだとボクは思います。

これから通信教育選びをするなら闇雲に教材の口コミをチェックするよりまずは何を学ばせるのか目的をハッキリさせるところから始めてみてください。